道具を活用して

2020.09.11

学校では、鉛筆やノート以外にも多くの道具・用具を使います。

2年生は初めて絵の具を使います。水の入れ方や絵の具の出し方などから学びます。

塗り絵のように色を塗って練習していました。

3年生から毛筆も学習します。何度も練習し清書します。

1年生で習った「大」を書いていました。左右の「はらい」が難しいですね。

5年生は読書感想画のアイデアスケッチに取り組んでいました。

中には、タブレットを活用して画像検索して、イメージをつかむ児童もいました。

来年からは、GIGAスクール構想により、一人一台のタブレットが導入される予定です。

2年生は初めて絵の具を使います。水の入れ方や絵の具の出し方などから学びます。

塗り絵のように色を塗って練習していました。

3年生から毛筆も学習します。何度も練習し清書します。

1年生で習った「大」を書いていました。左右の「はらい」が難しいですね。

5年生は読書感想画のアイデアスケッチに取り組んでいました。

中には、タブレットを活用して画像検索して、イメージをつかむ児童もいました。

来年からは、GIGAスクール構想により、一人一台のタブレットが導入される予定です。

北小ギャラリー

2020.09.10

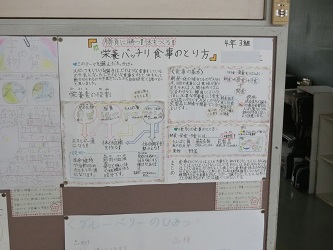

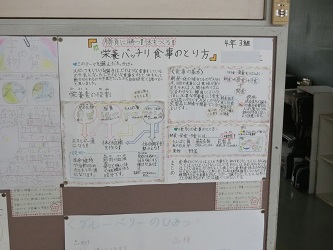

教室や廊下に様々な作品が飾られています。

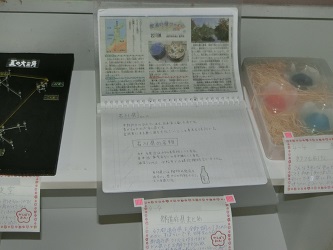

↑4年生の廊下には、夏休みの自由研究が飾られていました。

短い夏休みにもかかわらず、力作ばかりです。

↑5年生の家庭科の作品です。初めての裁縫です。

↑2年生の作品です。国語に出てくる題材で、空き箱で作った馬です。

↑1年生の図工の作品です。ハンガーにビニルテープやビニル袋をつけ、ゆらゆら揺れる作品をつくりました。

子どもたちの自由は発想はすばらしいです。

↑4年生の廊下には、夏休みの自由研究が飾られていました。

短い夏休みにもかかわらず、力作ばかりです。

↑5年生の家庭科の作品です。初めての裁縫です。

↑2年生の作品です。国語に出てくる題材で、空き箱で作った馬です。

↑1年生の図工の作品です。ハンガーにビニルテープやビニル袋をつけ、ゆらゆら揺れる作品をつくりました。

子どもたちの自由は発想はすばらしいです。

北小キャップオリンピック

2020.09.09

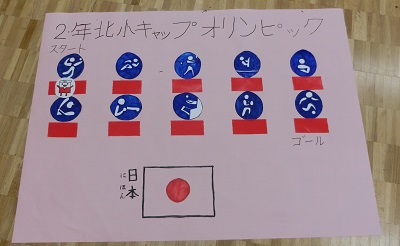

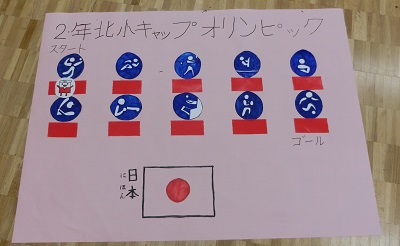

児童会が中心となり、ペットボトル回収運動「北小キャップオリンピック」を行っています。

各クラスに箱を設置し、毎日児童会役員のみなさんが回収します。

5箱たまるごとに、シールが貼られていきます。

一人一人の小さな力が集まると大きな成果となり、世界の子どもたちのためになります。

どれだけ集まるか楽しみです。

各クラスに箱を設置し、毎日児童会役員のみなさんが回収します。

5箱たまるごとに、シールが貼られていきます。

一人一人の小さな力が集まると大きな成果となり、世界の子どもたちのためになります。

どれだけ集まるか楽しみです。

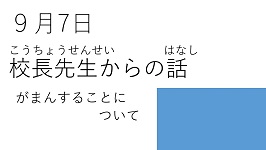

9/7 朝会のお話

2020.09.07

今日は、朝会の前に2・3年生の学級委員の認証状を渡しました。

大きな声で返事をし、とても立派な態度でもらうことができました。

9月7日のお話をします。

北小のみなさんおはようございます。

今日は九州地方にとても大きな台風が接近し、大きな被害が出ています。

現在停電しているところもあるようです。

北小学校のまわりも風が強い時があります。

帰り道で危険なところがあれば、避けて通るなど、注意してほしいと思います。

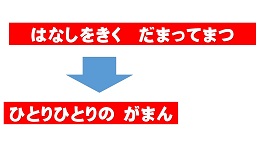

さて、今日はがまんすることについてのお話をします。

2学期が始まり、1週間がたちました。

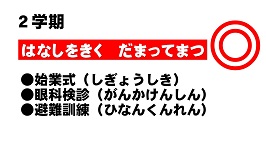

始業式や眼科検診、避難訓練など、じっと座って人の話を聞いたり、だまって待っていることが多かったですね。

でもみなさんはとても立派な態度で話を聞いたり、静かに待つことができました。

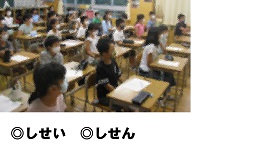

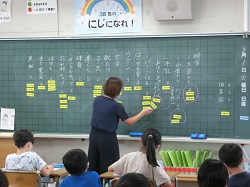

その証拠写真を見てみましょう。

この写真は、始業式のものです。

しっかりあいさつもできています。

いちばんしっかりできているのは先生でしょうか。

すばらしい!

次の写真は、眼科検診を待っているところです。

しゃべらずに、きちんと座って待てています。

すばらしい!

この写真は、避難訓練で話をきいているところです。

このクラスのみんなは姿勢もよく、話す人にしっかり注目しています。

すばらしい!

北小学校のみんなはきちんと話を聞いたり、だまって待つことができますが、実はとても難しいことです。

なぜなら、相手のことや今の状況を考えて一人一人が我慢することができなければならないからです。

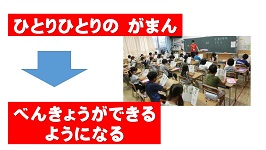

ひとりひとりががまんできると、いいことばかりです。

たとえば、避難するときに我慢して、静かに行動できると、

素早く避難でき、命が助かるかもしれません。

たとえば、授業中にみんなが我慢して静かに話をきけば、

授業が分かるようになり、勉強ができるようになります。

たとえば、給食中にがまんしてしゃべらずに食べるようにすれば、

コロナウイルスなどがうつりにくくなり、病気になりにくくなります。

このように、ひとりひとりの我慢はとても大切です。

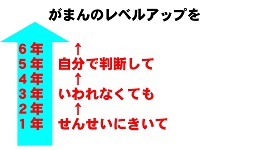

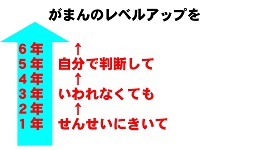

あとは、学年に合わせてレベルアップしてほしいと思います。

1・2年生は先生の話を聞いてできるようになりましょう。

3・4年生は先生に言われなくてもできるようになるといいですね。

5・6年生は、今何をすべきか考えて行動できるとすばらしいですね。

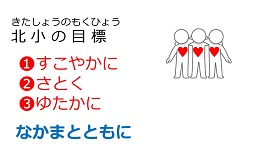

このような行動がきっと、北小の目標につながると思います。

これからもみんなで力を合わせて頑張っていきましょう。

大きな声で返事をし、とても立派な態度でもらうことができました。

9月7日のお話をします。

北小のみなさんおはようございます。

今日は九州地方にとても大きな台風が接近し、大きな被害が出ています。

現在停電しているところもあるようです。

北小学校のまわりも風が強い時があります。

帰り道で危険なところがあれば、避けて通るなど、注意してほしいと思います。

さて、今日はがまんすることについてのお話をします。

2学期が始まり、1週間がたちました。

始業式や眼科検診、避難訓練など、じっと座って人の話を聞いたり、だまって待っていることが多かったですね。

でもみなさんはとても立派な態度で話を聞いたり、静かに待つことができました。

その証拠写真を見てみましょう。

この写真は、始業式のものです。

しっかりあいさつもできています。

いちばんしっかりできているのは先生でしょうか。

すばらしい!

次の写真は、眼科検診を待っているところです。

しゃべらずに、きちんと座って待てています。

すばらしい!

この写真は、避難訓練で話をきいているところです。

このクラスのみんなは姿勢もよく、話す人にしっかり注目しています。

すばらしい!

北小学校のみんなはきちんと話を聞いたり、だまって待つことができますが、実はとても難しいことです。

なぜなら、相手のことや今の状況を考えて一人一人が我慢することができなければならないからです。

ひとりひとりががまんできると、いいことばかりです。

たとえば、避難するときに我慢して、静かに行動できると、

素早く避難でき、命が助かるかもしれません。

たとえば、授業中にみんなが我慢して静かに話をきけば、

授業が分かるようになり、勉強ができるようになります。

たとえば、給食中にがまんしてしゃべらずに食べるようにすれば、

コロナウイルスなどがうつりにくくなり、病気になりにくくなります。

このように、ひとりひとりの我慢はとても大切です。

あとは、学年に合わせてレベルアップしてほしいと思います。

1・2年生は先生の話を聞いてできるようになりましょう。

3・4年生は先生に言われなくてもできるようになるといいですね。

5・6年生は、今何をすべきか考えて行動できるとすばらしいですね。

このような行動がきっと、北小の目標につながると思います。

これからもみんなで力を合わせて頑張っていきましょう。

不審者対応訓練

2020.09.04

不審者対応訓練を行いました。

今年度は、コロナウイルスのこともあり、避難はしないで教室で行いました。

まずはじめに、不審者が学校に入ってきたときのことを想定して、自分たちのとるべき行動を話し合いました。

6年生は机を廊下側に寄せ、バリケードをつくり、反対側に避難しました。

最後に、警察の方から話を聞きました。

合い言葉は「つみきおに」です。

「つみきおに」とは、「ついていかない」「みんなといつもいっしょ」「きちんと知らせる」「おおごえで助けを呼ぶ」「にげる」の頭文字を組み合わせた子供を犯罪から守る防犯の合言葉です。 連れ去り防止の合い言葉みんなでおぼえよう!

愛知県警がつくった動画もありますので、ご家庭でごらんください。

https://www.youtube.com/watch?v=YnCYm_h6-q4

今年度は、コロナウイルスのこともあり、避難はしないで教室で行いました。

まずはじめに、不審者が学校に入ってきたときのことを想定して、自分たちのとるべき行動を話し合いました。

6年生は机を廊下側に寄せ、バリケードをつくり、反対側に避難しました。

最後に、警察の方から話を聞きました。

合い言葉は「つみきおに」です。

「つみきおに」とは、「ついていかない」「みんなといつもいっしょ」「きちんと知らせる」「おおごえで助けを呼ぶ」「にげる」の頭文字を組み合わせた子供を犯罪から守る防犯の合言葉です。 連れ去り防止の合い言葉みんなでおぼえよう!

愛知県警がつくった動画もありますので、ご家庭でごらんください。

https://www.youtube.com/watch?v=YnCYm_h6-q4

行事に向けて

2020.09.03

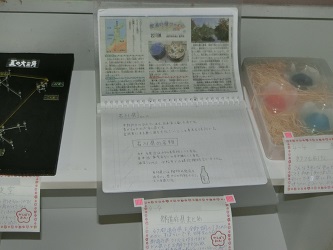

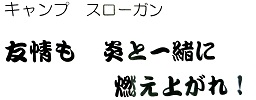

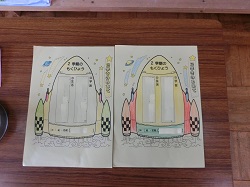

5・6年生は2学期に宿泊行事を予定しており、準備が進んでいます。

5年生は今月末に野外活動(キャンプ)に行きます。

スローガンも決まり、きっと気分も高まってきていることと思います。

トーチトワリングの練習も毎日コツコツと続けています。

6年生は来月中旬に修学旅行です。

本やインターネットなどで歴史の勉強中です。

5年生は今月末に野外活動(キャンプ)に行きます。

スローガンも決まり、きっと気分も高まってきていることと思います。

トーチトワリングの練習も毎日コツコツと続けています。

6年生は来月中旬に修学旅行です。

本やインターネットなどで歴史の勉強中です。

学校生活の再開

2020.09.02

2学期の始まり

2020.09.01

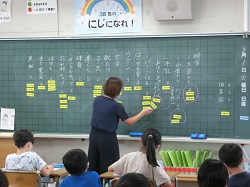

コロナウイルスの影響で短かった夏休みが終わり、2学期が始まりました。

始業式はすっかり定着したテレビ放送で行いました。

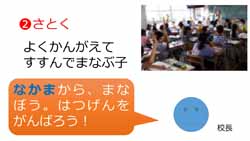

校長の話に続き、2名の児童による「2学期にがんばりたいこと」の発表を行いました。

二人とも、とても堂々とした態度で素晴らしい内容の決意を発表することができました。

【4年生の児童の発表の主な内容】

「社会で勉強した都道府県の県庁所在地や特産物などを調べてみたい」

「金管バンドの部活動をがんばり、楽器をふけるようになりたい」

「コロナウイルスでやりたいことができなくなったけど、今できることを考えて感染予防しながら学校生活を送りたい」

【6年生の児童の発表の主な内容】

「修学旅行で一生心に残る思い出をつくりたい」

「部活動では、4・5年生がこの部活に入ってよかったと思えるように全力で取り組みたい」

「さまざまな制限の中でもいろいろなことにチャレンジし、自分自身を向上させたい」

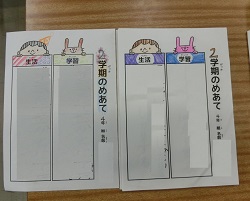

その後の授業では、早速通常の学習を進めたり、係を決めたり、2学期の目標を書いたりと、各クラスで様々な活動が行われました。

始業式はすっかり定着したテレビ放送で行いました。

校長の話に続き、2名の児童による「2学期にがんばりたいこと」の発表を行いました。

二人とも、とても堂々とした態度で素晴らしい内容の決意を発表することができました。

【4年生の児童の発表の主な内容】

「社会で勉強した都道府県の県庁所在地や特産物などを調べてみたい」

「金管バンドの部活動をがんばり、楽器をふけるようになりたい」

「コロナウイルスでやりたいことができなくなったけど、今できることを考えて感染予防しながら学校生活を送りたい」

【6年生の児童の発表の主な内容】

「修学旅行で一生心に残る思い出をつくりたい」

「部活動では、4・5年生がこの部活に入ってよかったと思えるように全力で取り組みたい」

「さまざまな制限の中でもいろいろなことにチャレンジし、自分自身を向上させたい」

その後の授業では、早速通常の学習を進めたり、係を決めたり、2学期の目標を書いたりと、各クラスで様々な活動が行われました。

9/1 2学期始業式の話

2020.09.01

9月1日2学期始業式のお話をします。

北小のみなさんおはようございます。

今年は8月8日から3週間の短い夏休みでしたが、元気に楽しく過ごせましたか?

今日は朝からみなさんの元気な姿が見られとてもうれしくおもいます。

今日は2つお話しします。

一つ目は夏休みをふりかえってみます。

二つ目は2学期の目標のお話をします。

1学期の終業式に夏休みの過ごし方について、3つお願いをしました。

一つ目は健康で、コロナウイルスに注意でした。

2学期も、コロナウイルスや熱中症に注意が必要です。

忘れずに取り組んでください。

また、コロナウイルスについて、さべつをしたり、うわさ話をしたり、いじめをしたりしてはいけません、とお願いしました。

これはみなさんが「北小の仲間」といっしょに過ごす上でとても大切なことです。

2学期からも北小から悲しい思いをする人が一人もいないようにしてほしいと思います。

次は、安全に気をつけてくださいとお願いしました。

特に交通事故と水の事故でしたね。

これからも特に自転車の事故には注意してほしいと思います。

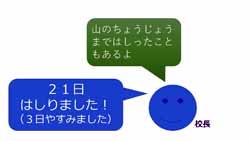

三つ目に、計画的に目標をもって過ごしてください、とお願いしました。

そして、校訓で目標を立ててみてはとお話ししました。

一つ目「すこやかに」

運動や健康の目標を立てましょうとお願いしました。

校長先生は毎日走ります!といいましたが、

24日の夏休み中21日走りました!

山を走ったり、犬の散歩で走ったりしました。

でも出校日のうち3日間は走れませんでした・・・

二つ目は「さとく」

勉強の目標を立てましょうと、お願いしました。

先生は毎日本を読みます!

といいましたが、

24日の夏休み中20日本を読みました!

4日は本はお休みしましたが、休んだ日もインターネットなどで勉強はしました。

本の感想はまたいつかお話します。

最後に三つ目「ゆたかに」

毎日家のお手伝いをしましょうとお話ししました。

先生は毎日そうじをがんばりますと言いましたが、

部屋のそうじは6日しかやれませんでした。

そのかわり、

そうじをしない日は、草をぬいたり、おふろやお皿を毎日あらったりしました。

家のことは毎日できました。

最後に、2学期の目標です。

2学期も3つの学校目標めざして頑張ってほしいです。

まず、すこやかに。

今年は2学期に運動会が行われます。

仲間といっしょに、からだをきたえましょう。

運動が苦手でも、自分自身でがんばればそれで大丈夫です。

二つ目は「さとく」

北小学校は勉強をとてもがんばっている人がたくさんいます。

友達の意見をよく聞き、友達の良い考えをとりいれたり、自分の考えと比べたりするとよいですね。

そのためにはまず、間違ってもいいので、授業で積極的に発言するようにしてみてください。

最後に三つ目「ゆたかに」。

2学期は運動会や、野外活動、修学旅行などの大きな行事があります。

ぜひ仲間と協力して、一生の思い出になる行事にしてください。

2学期も仲間とともに、北小の目標目指して頑張ってほしいと思います。

特に「仲間とともに」を大切にしてください。

では2学期も、元気にすごしてください。

これで話を終わります。

学びをつなぐ(出校日4日目)

2020.08.28

今日は出校日4日目で最終日でした。

夏休みは残り3日ですが、考え方次第で充実度が変わってくると思います。

「3日しかない」「3日もある」どう考えますか?

さて、4年生が1学期に社会で学習した愛知県について新聞にまとめていました。

内容は、自然(山地・平野・川)、工業、人口、農産物、水など、一人一人が興味を持ったものについて、図やイラストを交えて書かれていました。最後には「編集後記」として、感想までしっかりとまとめられていました。

先生が作ったタイトルに『国語の「新聞を作ろう」で学習したことを生かしてまとめました』と書いてありました。

今年から小学校では、新しい学習指導要領が実施されています。

その中で児童は、今まで自分が何を学習したかを知り、学んだ知識や技能をもとに課題を解決する力を身につけることが求められています。

「愛知県新聞」では、国語に加え、算数で習ったグラフや、図工で身につけたイラストも役立っていると思います。

さらに、ここで学んだことを、校外学習に行き、自分の目で確かめ学びを深めることを予定していましたが、コロナウイルスの影響で今年は難しいかもしれません。

今後、ご家庭で出かける機会があれば、学校での学びについて少し話題にしていただけると、子どもの学習への興味関心が高まるきっかけになるかもしれません。

夏休みは残り3日ですが、考え方次第で充実度が変わってくると思います。

「3日しかない」「3日もある」どう考えますか?

さて、4年生が1学期に社会で学習した愛知県について新聞にまとめていました。

内容は、自然(山地・平野・川)、工業、人口、農産物、水など、一人一人が興味を持ったものについて、図やイラストを交えて書かれていました。最後には「編集後記」として、感想までしっかりとまとめられていました。

先生が作ったタイトルに『国語の「新聞を作ろう」で学習したことを生かしてまとめました』と書いてありました。

今年から小学校では、新しい学習指導要領が実施されています。

その中で児童は、今まで自分が何を学習したかを知り、学んだ知識や技能をもとに課題を解決する力を身につけることが求められています。

「愛知県新聞」では、国語に加え、算数で習ったグラフや、図工で身につけたイラストも役立っていると思います。

さらに、ここで学んだことを、校外学習に行き、自分の目で確かめ学びを深めることを予定していましたが、コロナウイルスの影響で今年は難しいかもしれません。

今後、ご家庭で出かける機会があれば、学校での学びについて少し話題にしていただけると、子どもの学習への興味関心が高まるきっかけになるかもしれません。

2020.09.11 12:44

|

2020.09.11 12:44

|