2/15 朝会の話

2021.02.15

2月15日のお話をします。

北小のみなさんおはようございます。

今日は「1年のまとめをしようという」お話をします。

はじめに5月からの様子を写真でみて、1年を振り返ってみます。

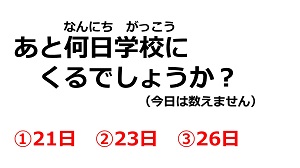

ところでみなさんは、あと何日学校に来るか知っていますか?

6年生のみなさんは教室にカウントダウンカレンダーがありますので知っていますよね。

では1~5年生にクイズです。

あと何日か、次の3つから選んで手を上げてみてください。

①21日 ②23日 ③26日

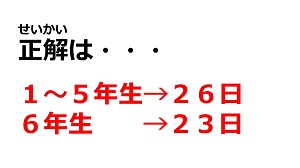

正解は ③の26日です。

6年生は卒業式が早いので、23日になります。

そこで、先生からお願いがあります。

あと少しの学校生活では、1年のまとめをしてください。

まとめとは、1年を振り返り、

頑張ってきたことをさらに頑張ったり、

苦手なことやできなかったことに挑戦したりすることです。

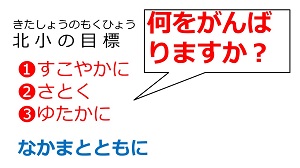

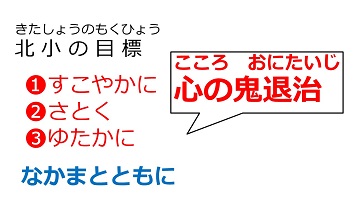

そこで、ぜひ校訓をもとにまとめをしてみましょう。

①すこやかに

「体をきたえて元気よく生活する」ことでした。

例えば、体育の授業をがんばる。

放課に外で遊んだり、体を動かしたりする。

手洗いをしっかりする。

などです。

次は、「②さとく」です。

これは、「よく考えて、進んで学ぶ」ことでした。

例えば、

授業中に自分の考えを発言する

宿題に丁寧に取り組む

本をたくさん読む

などです。

三つ目は、「③ゆたかに」です。

これは、「人に優しくて、思いやりをもって生活する」ことでした。

例えば、

あいさつをしっかりする

進んで係や当番活動をする

いろいろな友だちと、仲よくする

などです。

残りの日数で、みなさんは①~③の何をしますか?

一つでもいいので、今年はぜひこれをがんばったと言えるものがもてるといいですね。

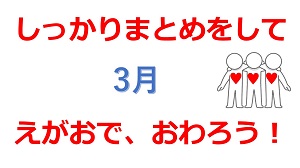

そして、みんなが笑顔で、今年度が終われるとよいですね。

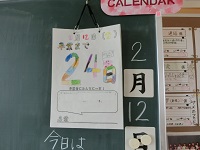

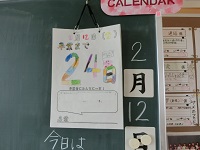

卒業まであと何日

2021.02.12

卒業まであと何日学校にくるのでしょうか。

6年生でカウントダウンカレンダーを見つけました。

残りの日数でさらに良い思い出をつくってください。

6年生でカウントダウンカレンダーを見つけました。

残りの日数でさらに良い思い出をつくってください。

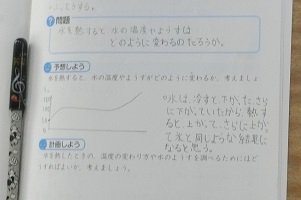

5年生国語 伝わる表現

2021.02.10

5年生の国語の授業「伝わる表現を選ぼう」です。

5年生には理解できる文章を、1年生や校長先生へ向けた言葉につくりかえる授業でした。

案外、簡単な言葉に変換するのは難しいですね。

今日の授業は多くの先生が見学し、先生たちの勉強としても行われました。

5年生には理解できる文章を、1年生や校長先生へ向けた言葉につくりかえる授業でした。

案外、簡単な言葉に変換するのは難しいですね。

今日の授業は多くの先生が見学し、先生たちの勉強としても行われました。

入学説明会準備

2021.02.09

明日は入学説明会です。

準備を6年2組が行ってくれました。

とてもテキパキと気持ちよく行動する姿は、さすが6年生です。

準備を6年2組が行ってくれました。

とてもテキパキと気持ちよく行動する姿は、さすが6年生です。

ワックスがけ

2021.02.08

5年生都道府県発表会

2021.02.05

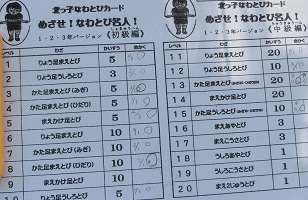

縄跳びの季節

2021.02.04

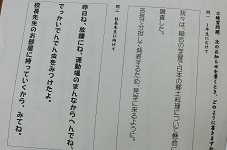

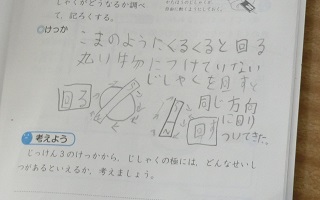

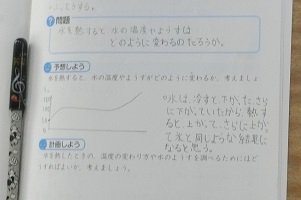

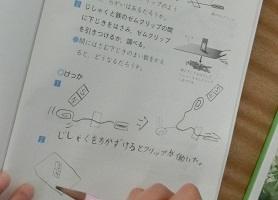

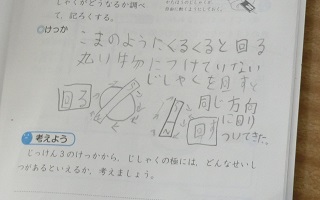

科学的思考

2021.02.03

3年生と4年生の理科の授業です。

理科の授業は、「予想」→「実験」→「結果の記録」→「考察」→「まとめ」という流れで進められます。

そして、ノートにグラフや、図、文章で予想や結果を書いていきます。

このような積み重ねで、科学的思考や表現力を身につけます。

理科の授業は、「予想」→「実験」→「結果の記録」→「考察」→「まとめ」という流れで進められます。

そして、ノートにグラフや、図、文章で予想や結果を書いていきます。

このような積み重ねで、科学的思考や表現力を身につけます。

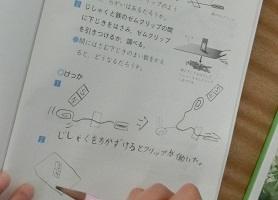

節分

2021.02.02

2/1 朝会の話

2021.02.01

2月1日のお話をします。

北小のみなさんおはようございます。

今日は「鬼」と「福」についてお話をします。

鬼と福の話をする前に、最近いろいろな学年で発表会をしていますね。

いくつかのクラスを見せてもらいました。

ニュース風に発表したり、劇やクイズを取り入れたりして、とても工夫されていて感心しました。

また、聞いている人たちもきちんとした態度でとても立派です。

これから発表会をする学年もあると思います。

ぜひがんばってください。見に行きますね!

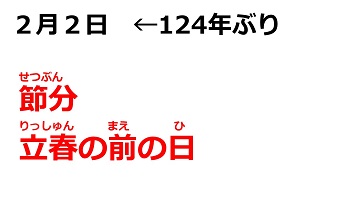

さて、明日2月2日は何の日か知っていますか?

そうですね。「節分」です。

節分は立春の前の日で、立春は太陽の高さによって決まるので、年によって日が違います。

2月2日は124年ぶりです。

本当は、春夏秋冬すべての季節の変わるところを節分と言っていましたが、今は春だけになったそうです。

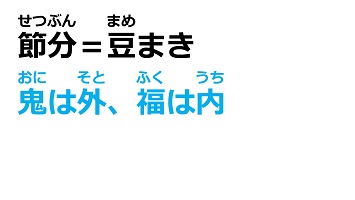

節分に行うのは、豆まきですね。

かけ声はなんでしょう?

「鬼は外、福は内」です。

『悪い「鬼」は家の外に行って、よい「福」は家の中に入ってきて』という願いをこめて、豆まきを行います。

では鬼をやっつけるためにはどうしたらよいか知っていますか?

刀でやっつけなくても大丈夫です。

臭いのきついもの、尖ったもの、イワシを焼くときに発生する大量の煙と臭いなどを、鬼は嫌っています。

鬼はまた、ヒイラギの葉のトゲによって目を刺されることを恐れます。

そこで節分には、季節の境目から入り込んでこようとする鬼を、玄関先に飾ったヒイラギとイワシで撃退する風習があり、この魔除けの風習を、柊鰯(ひいらぎいわし)といいます。

そのため、明日の給食は、鰯と大豆が出ます。

Wikipediaより引用

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AC%BC

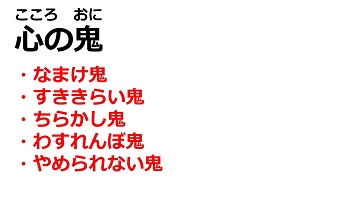

「鬼」は外からやってくるものばかりではなく、みんなの心の中にもいると言われています。

みんなが自分から追い出したい、「鬼」は何ですか?

例えば、こんな鬼はいませんか?

勉強や運動、掃除や当番をついついさぼってしまう、「怠け鬼」

食べ物や勉強の好き嫌いをする「好き嫌い鬼」

片付けをしない「散らかし鬼」

忘れ物をする「忘れんぼ鬼」

スマホやゲームがやめられない「やめられない鬼」

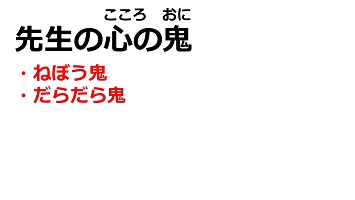

先生が追い出したい鬼は、

朝布団から出られない、「寝坊鬼」と

のんびりと仕事や勉強をしてしまう「だらだら鬼」

です。

明日の節分では、ぜひ自分の心の鬼退治をしてみてください。

そして、先生は、北小のみんなが元気で、仲よく、北小の目標に向かって、頑張れるように祈って、年の数だけ豆を食べたいと思います。

2021.02.15 18:03

|

2021.02.15 18:03

|